★

|

您的位置:

山東技校網 >> 菁菁校園 >> “十三五”收官之際,“數”看教育改革發展成就

您的位置:

山東技校網 >> 菁菁校園 >> “十三五”收官之際,“數”看教育改革發展成就

“十三五”以來,教育事業中國特色更加鮮明,教育面貌正在發生格局性變化,“十三五”規劃確定的主要目標任務將如期實現。

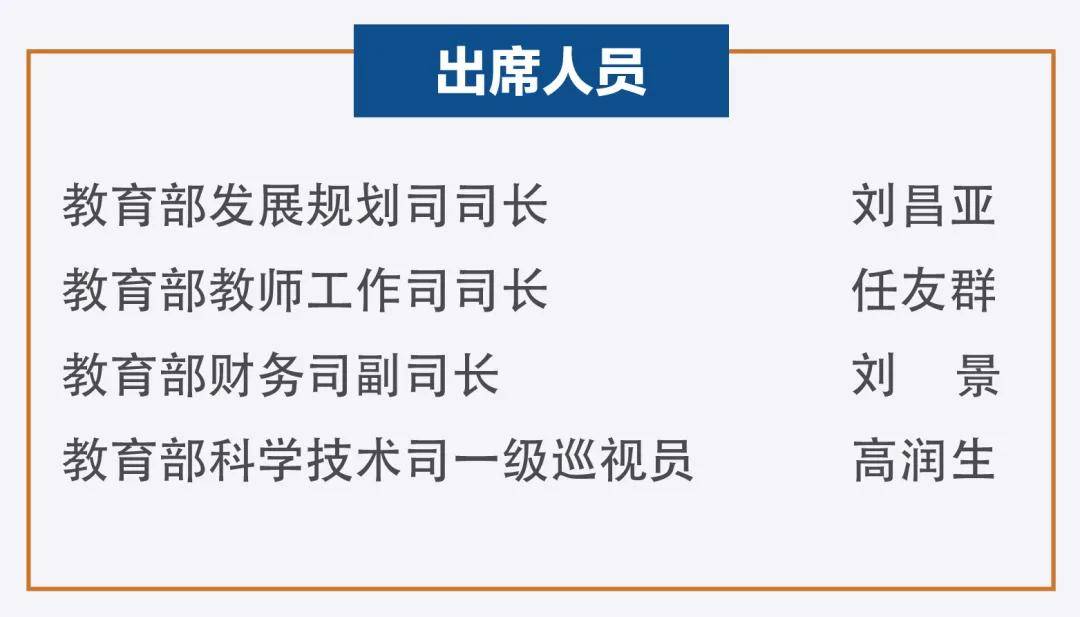

2020年是“十三五”規劃收官之年,教育部舉行教育2020“收官”系列新聞發布會,盤點“十三五”,展望“十四五”。近日,首場“收官”系列新聞發布會聚焦“十三五”期間國家教育改革發展、教師隊伍建設、教育經費投入與使用、信息化建設情況。

“數”看“十三五”教育改革發展成就

“十三五”以來,在習近平新時代中國特色社會主義思想引領下,教育系統認真貫徹落實黨中央國務院決策部署,堅決落實立德樹人根本任務,黨對教育工作的領導得到全面加強,德智體美勞全面培養的教育體系更加完善,教育事業中國特色更加鮮明,教育面貌正在發生格局性變化,“十三五”規劃確定的主要目標任務將如期實現。

一是教育普及水平實現新提升

各級教育普及程度均達到或超過中高收入國家平均水平,2019年,學前教育毛入園率達到83.4%,九年義務教育鞏固率達到94.8%,高中階段教育毛入學率達到89.5%,高等教育毛入學率達到51.6%,實現了從大眾化向普及化的歷史性跨越。勞動年齡人口平均受教育年限達到10.7年,新增勞動力接受過高等教育比例達到50.9%、平均受教育年限達到13.7年。

二是教育公平發展邁上新臺階

全面打贏打好教育脫貧攻堅戰。實現全國義務教育階段建檔立卡輟學學生從臺賬建立之初的20萬到“動態清零”,重點高校招收農村和貧困地區學生專項累計達到52.5萬人。

建立覆蓋全學段的學生資助政策體系。累計資助貧困學生3.91億人次、資助金額達7739億元。義務教育營養改善計劃覆蓋1634個縣、13萬多所學校,受益學生超過3700萬人。

大力提升基本公共教育服務水平。連續實施兩期學前教育行動計劃,普惠性幼兒園覆蓋率達到76%。全國23個省份、95.3%的縣級單位實現義務教育基本均衡發展,99.8%的義務教育學校(含教學點)辦學條件達到“20條底線”要求,56人以上大班額比例由2016年的12.7%下降到3.98%。全面實行義務教育免試就近入學和公民同招入學政策,24個大城市中免試就近入學比例達到98.6%,85.3%的隨遷子女進入公辦學校就讀或享受政府購買學位。

三是教育服務國家發展取得新突破

教育資源空間布局進一步優化。縱深推進“四點一線一面”為重點的區域教育創新試驗,一批教育服務區域產業振興的重點項目正在發力推進。創新性開展部省合建高校模式,支持中西部14所高校發展。

現代職業教育體系加快構建。培育產教融合型企業800多家,成立各類職教集團1400余個。2019年,完成高職擴招116萬人目標任務,各級職業院校每年為各行各業輸送約1000萬技術技能人才。

高校創新創業教育改革持續深化。組織認定200所深化創新創業教育改革示范高校,2016年以來連續舉辦五屆中國“互聯網+”大學生創新創業大賽,累計吸引1500多萬名大學生、370多萬個大學生團隊參賽。積極引導和鼓勵畢業生到基層就業,2019屆畢業生到中西部地區就業的比例達到59%,到地市級及以下基層就業的比例達到69%。“十三五”以來,高校畢業生累計達4088萬人,初次就業率連續多年保持在77%以上。

高校服務創新驅動發展能力加快提升。高校承擔了全國60%以上的基礎研究和重大科研任務,建設了60%以上的國家重點實驗室,獲得了60%以上的國家科技三大獎勵,獲得自然科學基金資助項目均占全國80%以上,產出一批具有國際影響力的標志性成果。

教育對外開放新格局加快形成。與聯合國教科文組織等14個國際組織簽署了19個合作協議,實現與25個“一帶一路”沿線國家學位學歷互認,推動2331個中外合作辦學機構和項目落地。

四是教育綜合改革激發新活力

全面推進依法治教。完成《民辦教育促進法》《殘疾人教育條例》修訂和9部教育規章制定工作,完成全部中央部屬高等學校章程核準工作。

深化教育領域放管服改革。取消部本級行政審批事項12項,非行政許可審批事項、行政審批中介服務事項全部取消。放權31所高校開展學位授權自主審核,推動下放高校職稱評審權和直屬高校外事審批權,積極擴大高校科研相關自主權。深化新時代教育督導體制機制改革,推動構建符合中國實際、具有世界水平的評價體系,支持和規范社會力量興辦教育。

穩步推進考試招生制度改革。深化高考綜合改革,推進高職分類招生考試,深化碩士研究生考試招生改革,推進專業學位和學術學位分類考試,完善博士研究生招生選拔機制。實施“強基計劃”,加強基礎學科拔尖創新人才選拔培養。

今年是“十三五”規劃收官之年,也是“十四五”規劃編制之年。我們將深入貫徹落實黨的十九屆五中全會精神,在認真總結“十三五”時期教育改革發展經驗基礎上,科學編制教育“十四五”規劃,為到2035年總體實現教育現代化、建成教育強國開好局、起好步,為實現經濟社會高質量發展提供有力支撐。

“十三五”期間教師隊伍建設取得了哪些成果?來聽任友群司長在發布會現場的介紹↓↓↓

1732萬教師支撐起世界最大規模教育體系

“十三五”期間,教師隊伍建設以習近平總書記關于教育的重要論述特別是關于教師工作的重要指示精神為指引,以新中國成立以來黨中央出臺的第一個專門面向教師隊伍建設的重要政策文件——《中共中央國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》為統領,隊伍素質不斷提升,結構不斷優化,規模不斷擴大,由“十二五”末期的1539萬人增長至現今的1732萬人,增長12.5%,有力支撐起世界最大規模的教育體系。

一是構建了新時代教師隊伍建設的四梁八柱

實施教師教育振興行動計劃,部署開展教師教育五項重點任務和十大行動任務,完善師范生公費教育政策,初步形成了中國特色教師教育體系。

明確新時代大中小幼教師職業行為十項準則,加強和改進新時代師德師風建設,建立教職員工準入查詢性侵違法犯罪信息制度,全面建立了覆蓋大中小幼的師德規范體系和違規行為處理制度機制。

做好脫貧攻堅與全面實施鄉村振興戰略有效銜接,出臺新時代鄉村教師隊伍建設文件,激發教師奉獻鄉村教育的內生動力,“下不去、留不住、教不好”問題得到顯著緩解。

謀劃教師隊伍建設改革,印發深化高校教師考核評價制度改革指導意見、進一步挖潛創新加強中小學教職工管理有關政策,深化中等職業學校教師職稱制度改革,教師發展環境不斷優化,“放管服”改革持續深化。

二是夯實了新時代教師隊伍建設的基礎地位

在質量保障上 ,實施三級五類師范專業認證,全國4000余個師范專業納入一級質量監測,221個師范專業通過第二、三級專業認證。改革實施“國培計劃”,聚焦鄉村教師特別是“三區三州”等深度貧困地區鄉村教師,中央財政投入110億元,培訓近900萬人次。

在提升層次上 ,實施卓越教師培養計劃2.0,推動64所師范院校完善U-G-S協同育人機制。加大師范教育支持力度,中央高校師范生和公費師范生生均撥款標準分別提高3000元和5000元。實施職業院校教師素質提高計劃,遴選首批國家級教師教學創新團隊立項培育建設單位122個,公布102家企業為首批全國職業教育教師企業實踐基地。

在創新融合上 ,實施人工智能助推教師隊伍建設行動試點工作,實施信息技術能力提升工程2.0,引導教師積極探索新時代教育教學方法。會同中組部出臺中小學校領導人員管理暫行辦法,鼓勵大膽探索,形成教學特色和辦學風格。

三是增強了新時代教師隊伍建設的改革發展活力

在完善教師資格制度方面 ,28個省份參加中小學教師資格考試與定期注冊制度改革試點,年平均認定教師資格人數160萬以上,較“十二五”年增長約37%,近1000萬人次中小學教師參與定期注冊。新增信息技術、心理健康教育等12門考試科目,出臺港澳臺居民申請中小學教師資格政策。2020年實施“先上崗、再考證”階段性政策措施,全力做好應對疫情穩就業工作。

在精準實施各類支教項目方面,邊遠貧困地區、邊疆民族地區和革命老區人才支持計劃教師專項計劃選派11萬余名教師、援藏援疆萬名教師支教計劃選派1萬名教師、銀齡講學計劃招募近1萬名退休教師、高校銀齡教師支援西部計劃,首批遴選140余名退休教授、副教授開展支教支研。“特崗計劃”累計招聘42萬名特崗教師,覆蓋中西部省份1000多個縣,3萬多所農村學校。

在持續優化教師管理機制方面,下放高校教師職稱評審權,加強下放后監管工作。穩步推進中小學、幼兒園教師職稱評審改革,設置正高級職稱,打破中小學教師職業發展“天花板”。推進縣域內義務教育學校校長教師交流輪崗,啟動“縣管校聘”管理改革。

四是提升了新時代教師

隊伍的地位待遇

在教師工資保障方面 ,會同中央教育工作領導小組秘書組秘書局、國務院教育督導委員會等部門,持續推動各地落實義務教育教師工資收入水平不低于當地公務員平均收入水平。實現中西部22個省份725個連片特困地區縣鄉村教師生活補助政策全覆蓋,惠及8萬多所鄉村學校近127萬名鄉村教師。在中央獎補政策的示范帶動下,2019年全國有1012個非連片特困地區縣實施了鄉村教師生活補助政策。

在健全教師榮譽表彰制度方面 ,以教師節宣傳慶祝活動為契機,連續開展全國教書育人楷模、尋找最美教師、全國模范教師和優秀教師評選表彰等活動,涌現出3位“人民教育家”、7位“時代楷模”,集中表彰“全國優秀教師”1432名、“全國模范教師”718名,授予“國家級教學成果獎”1355項,發放鄉村教師從教30年榮譽證書414萬冊。

在營造教育教學環境方面 ,出臺中小學教師減負20條,加強督察力度,目前,全國20個省份已出臺減負清單,預計年底前全部出臺。

“十三五”時期教育經費投入與使用情況如何?來聽劉景副司長在發布會現場的介紹↓↓↓

持續鞏固4%成果!“十三五”教育經費“賬單”來了

“十三五”時期,黨中央、國務院始終堅持把教育作為支撐國家長遠發展的基礎性、戰略性投資,予以優先保障和重點投入,明確提出“一個不低于、兩個只增不減”要求(保證國家財政性教育經費支出占國內生產總值的比例一般不低于4%,確保財政一般公共預算教育支出逐年只增不減,確保按在校學生人數平均的一般公共預算教育支出逐年只增不減)。教育部會同財政部、國家發展改革委等部門,認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,想方設法籌集資金,調整優化經費結構,不斷提高資金使用效益,在加快推進教育現代化、建設教育強國過程中,充分發揮了服務保障和政策導向作用。

總體情況

(一)財政投入逐年增長。 從2016-2019年財政教育投入情況看——

一是國家財政性教育經費支出占GDP比例逐年做到“一個不低于”。國家財政性教育經費支出,2019年首次突破4萬億元,年均增長8.2%;占GDP比例為4.04%,連續第八年保持在4%以上。這個成果是在經濟下行壓力加大、財政收支矛盾突出的情況下取得的,實屬不易,充分體現了黨中央、國務院優先發展教育事業、優先保障教育投入的決心。

二是全國財政一般公共預算教育支出逐年做到“第一個只增不減”。 2019年全國財政一般公共預算教育支出達到3.5萬億元,是2015年的1.34倍,年均增長7.6%。

三是全國生均一般公共預算教育支出逐年做到了“第二個只增不減”。 2019年各級教育按在校學生人數平均的一般公共預算教育支出分別達到幼兒園8615元、普通小學11949元、普通初中17319元、普通高中17821元、中職學校17282元、普通高校23453元,年均增幅分別為12.8%、5.6%、6.6%、9.4%、6.8%、4.8%。

(二)使用結構逐步優化。從2016-2019年國家財政性教育經費使用情況看——

一是體現了“保基本”。各級教育之間,義務教育占比最高,2019年國家財政性教育經費中用于義務教育的經費占到52.7%,四年始終保持在53%左右。

二是體現了“補短板”。學前教育財政性經費年均增長15.4%,在各級教育中增長最快;占國家財政性教育經費的比例從2015年的不到4%提高到2019年的5%,在各級教育中提高幅度最大。

三是體現了“促公平”。中央對地方教育轉移支付資金80%以上用于中西部地區。“三區三州”等深度貧困地區財政性教育經費年均增長10.9%,高出全國年均增幅2.7個百分點。用于學生資助的財政資金累計支出超過5000億元(不含免費教科書和營養膳食補助),年均增長8.35%。

四是體現了“提質量”。教職工人員支出占到62%,比2015年提高近5個百分點,支出重點逐步從硬件建設向軟件建設轉變,更加注重教育質量的提升。

(三)效益逐漸顯現。隨著4%成果持續鞏固,國家財政性教育經費2019年首次超過4萬億元,有效帶動了全國教育經費總投入首次超過5萬億元,支撐了世界上規模最大的國民教育體系,建立了世界上覆蓋最廣的學生資助體系,有力推動了我國教育總體發展水平躍居世界中上行列。隨著經費使用結構的逐步優化,在推進教育現代化的過程中,教育投入充分發揮了保障教育發展、推動教育改革、推進教育公平、增強教育內涵的政策導向作用。

主要做法

教育部會同財政部等部門,著力從六個方面完善了落實4%的長效機制。概括起來就是“六個保”。

一是堅持用服務國家戰略保4%。充分發揮教育在人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承等方面的優勢,主動對接國家經濟社會發展需要,爭取更多的教育投入增量。中央財政近三年新增70億元資金專項支持實施“三區三州”地區教育脫貧攻堅行動,近兩年新增70億元資金專項支持職業教育改革以及高職百萬擴招等事項。

二是堅持用落實支出責任保4%。印發《國務院辦公廳關于印發教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》,將教育總體確定為中央與地方共同財政事權,從義務教育、學生資助、其他教育三個方面細化了具體支出事項,第一次全面系統地明確了教育領域中央與地方的財政事權和支出責任。同時,通過加強教育督導、健全統計公告、開展約談座談等方式督促各地落實支出責任。

三是堅持用健全生均標準保4%。根據各類教育事業的不同特點和改革發展實際需要以及財力可能,更加注重通過加強政策設計、制度設計、標準設計帶動投入,全面建立了從學前教育到高等教育全覆蓋的生均撥款制度,健全了財政教育投入持續穩定增長的長效機制。

四是堅持用發揮資金效益保4%。堅持結構合理就是最大的效益。印發《國務院辦公廳關于進一步調整優化結構 提高教育經費使用效益的意見》,進一步優化政府財政支出結構,優先保障教育財政投入;進一步優化教育經費來源結構,不斷擴大教育社會投入;進一步優化教育經費使用結構,優先保障義務教育這個“重中之重”、優先保障教師工資這個“本中之本”,優先補齊學前教育這個“短中之短”,優先支持“三區三州”這個“堅中之堅”,優先資助建檔立卡這個“困中之困”。

五是堅持用全面加強監督保4%。會同財政部完善教育財務管理制度,全面修訂教育資金管理辦法,建立經濟活動內控機制,實施預算績效管理,加強內部審計監督,確保教育經費使用安全規范有效。

六是堅持用宣傳示范引領保4%。印發《教育部 國家統計局 財政部關于加強和完善教育經費統計工作的意見》,完善教育經費統計工作體制機制,推動所有省份建立了省級教育經費統計公告制度。及時發布教育經費執行情況,印發通報推廣典型經驗。

下一步工作考慮

黨的十九屆五中全會指出,“十四五”時期要建設高質量教育體系;到2035年建成教育強國。下一步,我們將認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,特別是新召開的五中全會精神,從統籌“兩個百年”“兩個大局”“兩個大計”的政治高度,建章立制、構建體系,加快推進教育財務治理現代化,切實提高“識變、應變、求變”和“育先機、開新局”的能力。繼續保持財政教育投入強度,持續鞏固4%成果,推動落實“兩個只增不減”,更好滿足建設高質量教育體系的新需求,更好發揮教育經費服務保障和政策導向作用。

一是進一步強化政府投入責任。按照五中全會關于“明確中央和地方政府事權與支出責任”的要求,強化省級統籌,推動教育領域省以下政府事權和支出責任的劃分,切實增強“各級財政”特別是省以下基層政府落實“第一個只增不減”的財力保障。

二是進一步完善以生均標準為基礎的長效機制。按照五中全會關于“推進財政支出標準化”的要求,推動各地適時提高各級教育生均撥款水平,切實增強“各級教育”落實“第二個只增不減”的財力保障。

三是進一步健全多渠道籌集教育經費的體制。按照五中全會關于“發揮政府投資撬動作用,激發民間投資活力”的要求,正確處理好政府與學校、社會、受教育者之間的關系,深化財政教育投入機制、社會教育投入機制、培養成本分擔機制等方面改革,逐步提高社會投入占比,不斷擴大教育經費總量。

四是加快推進教育財務治理現代化。按照五中全會關于“辦好發展安全兩件大事”的要求,加快推進教育財務治理能力和治理體系現代化,建立健全教育財務制度體系、預算績效體系、經費監管體系等,確保教育經費投入使用管理安全規范有效。在保住4%投入底線的同時,堅決守住資金安全底線。

“十三五”以來教育信息化工作取得哪些成效?來聽高潤生巡視員在發布會現場的介紹↓↓↓

疫情防控期間有效支撐近3億師生在線教學!“十三五”教育信息化工作取得這些成效

信息技術對教育發展具有革命性影響,沒有信息化就沒有現代化。“十三五”以來,教育信息化工作受到黨中央、國務院的高度重視,教育部加強統籌部署,“三通兩平臺”各項目標任務圓滿完成,“三全兩高一大”新發展目標穩步推進,呈現出應用深化不斷加速、創新案例競相涌現、治理能力顯著提升的良好局面。教育信息化已由起步應用階段進入融合創新階段,對促進教育公平、提高教育質量、支撐推進教育現代化的作用日益凸顯,中國特色教育信息化發展路徑贏得世界各國普遍認可,為“十四五”的發展奠定了堅實基礎。

學校網絡基礎環境基本實現全覆蓋

教育部與工信部聯合實施學校聯網攻堅行動,大力推進學校聯網和提速降費工作。目前,全國中小學(含教學點)聯網率已從2015年的69.3%上升到99.7%,出口帶寬達到100M的學校比例從12.8%躍升到98.7%。其中,52個貧困縣已實現了學校網絡全覆蓋,99.7%的學校實現了百兆帶寬。95.2%的中小學擁有多媒體教室,學校統一配備的教師和學生終端數量分別為1060萬臺和1703萬臺。

優質資源供給和教學應用水平大幅提升

實施農村教學點數字教育資源全覆蓋項目,整合開發英語、音樂、美術等學科數字資源6948學時,與基礎教育階段所有學科教材配套的資源達5000萬條。建成203個國家級職業教育資源庫,認定1291門國家精品在線開放課程和401個國家虛擬仿真實驗教學項目。慕課學習人數達3.1億人次,獲得在線課程學分的高校學生突破8200萬人次。深入推進“三個課堂”應用,連續6年開展“一師一優課、一課一名師”活動,利用信息化手段擴大優質教育資源覆蓋面的有效機制基本形成,成為促進教育公平,提高教育質量有效途徑。

數字教育資源公共服務體系基本建成

國家數字教育資源公共服務體系已接入各級平臺184個,為師生提供教育教學和教育管理服務,應用訪問總數累計超3億人次,資源共享總數超過3.2億次,月活躍用戶達6000多萬人。全國各級各類學校、師生網絡學習空間開通數量超過1億個,將近半數的教師應用網絡學習空間開展教學和教研。教育資源公共服務均等化、普惠化、便捷化水平不斷提升。

信息化支撐教育治理現代化成效顯著

建成學校、教師、學生三大教育基礎數據庫,實現全國所有學校“一校一碼”、師生“一人一號”。教育政務信息系統整合共享工作有序推進,共享教育基礎數據達2.1億次,支撐600多項地方業務開展。教育部“互聯網+政務服務”平臺實現與國家政務服務平臺“一網通辦”。對“互聯網+教育”新業態包容審慎的監管體系初步建立,加強校外線上培訓、教育移動互聯網應用、網課平臺等規范管理,營造持續、健康、有序的發展環境。

教師信息素養和應用能力得到全面提升

完成全國中小學教師信息技術應用能力提升工程1.0,啟動提升工程2.0,累計培訓1000多萬名教師。持續舉辦教育廳局長和中小學校長教育信息化培訓班、“網絡學習空間人人通”培訓班,“十三五”期間累計培訓3萬人。全國有超過80%的中小學學科教師利用信息技術開展教學活動,教師的信息素養和學科教學能力全面提升。

網絡安全人才培養和防護能力顯著增強

加強網絡安全學科建設和人才培養,開設相關本科專業5個,全國布點233個,11所高校入選為一流網絡安全學院示范建設高校。全面落實《網絡安全法》,建立教育系統網絡安全責任體系,制定網絡安全應急預案,通報并處置安全威脅6萬多個。舉辦網絡安全宣傳周和專題培訓班,提高教育系統網絡安全意識和能力。

2020年初,突如其來的新冠肺炎疫情,引發了一次“史無前例、世無前例”的大規模在線教學實踐。教育部啟動“停課不停學”工作,開通國家中小學網絡云平臺,通過電視空中課堂保障沒有網絡或網速較慢地區學生的居家學習;全國1454所高校開展在線教學,103萬教師在線開出了107萬門課程,在線學習的大學生共計1775萬人;會同聯合國教科文組織發布《彈性教學手冊—中國“停課不停學”的經驗》,為世界各國在線教學提供了中國方案。這次疫情,以信息化有效支撐了近3億師生的在線教學,交出了一份合格的答卷。同時,全社會對教育信息化的認識發生了質的飛躍,對運用信息化手段推進教育教學方式改革具有重要意義。(來源|微信教育)

技校網首頁 | 關于技校網 | 技校網廣告服務 | 技校網匯款信息 | 技校網會員服務 | 技校網免責聲明 | 學校列表

濟南 青島 泰安 日照 煙臺 淄博 棗莊 德州 臨沂 聊城 菏澤 濰坊 濟寧 東營 濱州 萊蕪 威海

CopyRight 2006-2017 All rights reserved 版權所有 山東技校網 未經允許 不得復制或鏡像 公安備案號 13024002000224

ICP經營許可證號 冀B2-20170024

網站備案號 冀ICP備11020808號-9

公安備案號 13024002000224

ICP經營許可證號 冀B2-20170024

網站備案號 冀ICP備11020808號-9